Energie-/Umweltpolitik

Strike WEF – Winterwanderung nach Davos für Klimagerechtigkeit

Multiwatch: Vom 19. Januar bis 21. Januar laufen wir von Landquart nach Davos und fordern von der Wirtschaftselite des WEF, dass es Zeit ist, abzutreten!

Multiwatch: Vom 19. Januar bis 21. Januar laufen wir von Landquart nach Davos und fordern von der Wirtschaftselite des WEF, dass es Zeit ist, abzutreten!

Motiviert von den weltweiten massenhaften Demonstrationen für Klimagerechtigkeit wollen wir den Schwung ins nächste Jahr mitnehmen und den Protest nach Davos tragen, wo sich im Januar 2020 wieder diejenigen treffen, die für die Klimakatastrophe verantwortlich sind.

Seit 50 Jahren hat das World Economic Forum den Anspruch, «den Zustand der Welt zu verbessern» und ist damit offensichtlich kläglich gescheitert. Die Klimakatastrophe ist massgeblich von den weltweit 1000 grössten Unternehmen verursacht worden, die im WEF Mitglied sind. Wir sind überzeugt, dass der Zeitpunkt richtig ist, den Widerstand gegen das WEF wieder massenhaft aufzunehmen und dass mit der Winterwanderung nach Davos die verschiedenen Bewegungen verbunden werden können, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen.

Wir wandern nach Davos, um den Wirtschaftsbossen und dem WEF mitzuteilen, dass es für sie Zeit ist, abzutreten. Wir rufen zu einer massenhaften, internationalen 3-tägigen Demo-Wanderung von Landquart nach Davos auf. Die Strecke ist rund 50 Kilometer weit. Die erste Etappe der Wanderung (Landquart nach Schiers) startet am Sonntag, 19. Januar und wird sicher der Tag mit den meisten Teilnehmenden. Am Montag geht es weiter von Schiers nach Klosters und am Dienstag, 21. Januar laufen wir die Schlussetappe von Klosters nach Davos.

Von der Leyens "Budenzauber"

Beitrag: Cornelia Ernst und Martina Michels, DIE LINKE im EU-Parlament zum Investitionsprogramm im Rahmen des „Green Deals“ vom 14.01.2020

Green Deal: Gerechter Strukturwandel braucht Geld und Gesetze, keinen Budenzauber!

Am heutigen Dienstag stellt die EU-Kommission in Straßburg ihr Investitionsprogramm im Rahmen des sogenannten Green Deals vor. Martina Michels, regionalpolitische Sprecherin und Cornelia Ernst, energiepolitische Sprecherin der Delegation DIE LINKE. im Europaparlament kommentieren die Vorhaben:

Martina Michels: „Frau von der Leyen betreibt mit ihrem neuen Investitionspaket schlichten Budenzauber! Mit einer Billion Euro soll die europäische Wirtschaft sozial gerecht umgebaut und bis 2050 klimaneutral werden. Doch hinter der Summe steht kein frisches Geld. Sie wird nur zustande kommen, wenn alle Mitgliedstaaten und privaten Investoren auch eigenes Geld in den ‚Green Deal‘ stecken. Ein entschiedener Kampf gegen die Erderhitzung geht anders.“

„Die Kommission sollte zumindest die 7,5 Milliarden Euro für den ‚Just Transition‘-Fonds auf ihren Vorschlag zum nächsten ‚Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027‘ (MFR) draufpacken, zusätzlich zum Geld für die EU-Regionalförderung. Einfaches Umwidmen hilft dem Klima nicht. Hier müssen Europaparlament und EU-Kommission dem Rat gemeinsam klare Kante zeigen.“

Michels weiter: „Außerdem müssen die Mogelpackungen aufhören: Aus einem EU-Fonds den Klimaschutz, aus einem anderen klimaschädliche Großprojekte zu fördern, rettet das Klima nicht. Wir brauchen den Ausstieg aus fossilen Energien bis 2030 und wollen nur noch erneuerbare Energien fördern. Doch weil das Geld knapp ist, sollte der Fonds zuerst für jene Regionen da sein, die am meisten vom Kohleausstieg betroffen sind. Das Geld muss für die Menschen vor Ort sein. Damit sollen keine Großkonzerne entschädigt werden.“

Cornelia Ernst ergänzt: „Es muss sichergestellt werden, dass diese Gelder in die richtigen Sektoren fließen: also Ausbau des Nah- und Fernverkehrs auf der Schiene und des ÖPNV vor allen Dingen in den ländlichen Räumen. Hier muss den Kommunen dringend unter die Arme gegriffen werden. Die Kosten für die Nutzung der Bahn und des ÖPNV müssen sinken, damit der Klimaschutz nicht zulasten der normalen Einkommen geht.“

„Wichtig ist auch die Gebäudedämmung, denn damit können Mieter*innen Heizkosten sparen. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die Kosten für die Gebäudedämmung von den Vermieter*innen oder der öffentlichen Hand getragen wird, aber auf keinen Fall von den Mieter*innen, die schon genug mit steigenden Mieten zu kämpfen haben. In der EU sind seit 2008 die Gaspreise im Schnitt um zwei Prozent jährlich gestiegen. Das muss aufhören! Und: Sachsen ist momentan Energieregion und kann es auch bleiben. Nur muss der Umstieg von Kohlekraft auf Sonne und Wind gelingen, damit Sachsen eine moderne, innovative Energieregion wird."

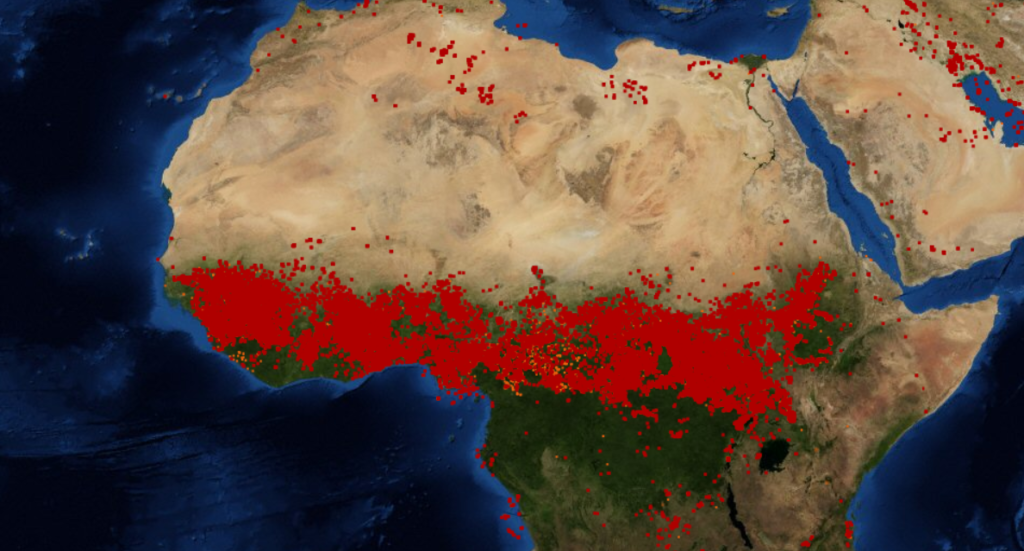

Brände auch in Afrika: Feuergürtel nördlich und südlich des Äquators

Quelle: SpectrumSciLogs

Betrachtet man die globalen Feuerkarten, fallen in Afrika sofort zwei markante Feuergürtel nördlich und südlich des Äquators ins Auge – mit anscheinend weit mehr Bränden als in Südamerika oder Australien. Von diesen Bränden liest man, anders als von jenen im Amazonasgebiet und Australien, recht wenig.

Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist, dass das subsaharische Afrika in der Berichterstattung deutscher und internationaler Medien allgemein nur wenig Beachtung findet – zu Unrecht, denn dort passieren derzeit einige sehr interessante Entwicklungen. Der zweite Grund ist, dass die Feuer in den afrikanischen Savannengürteln normal und für diese Ökosysteme notwendig sind.

Aktuelle Feuer im nördlichen afrikanischen Savannengürtel. Quelle: FIRMS/NASA/MODIS

Aktuelle Feuer im nördlichen afrikanischen Savannengürtel. Quelle: FIRMS/NASA/MODIS

Savannen sind instabile Ökosysteme. Grasflächen, Strauchland und Bäume existieren dort nebeneinander – obwohl in den afrikanischen Steppengürteln fast überall genug Regen fällt, dass dichte Wälder wachsen könnten. Dass das nicht passiert, liegt vor allem an den häufigen Bränden dort. Tatsächlich entstand der Großteil der heutigen Savannen vermutlich in den letzten 100 000 Jahren durch regelmäßige, von Menschen gelegte Feuer.

Bäume, Gras und Menschen

Das Ökosystem Savanne jedoch ist deutlich älter; einzelne Indizien für diese Landschaftsform reichen Jahrmillionen zurück. In der Trockenzeit von Oktober bis April brennen die ausgedörrten hohen Gräser großflächig ab und zerstören dabei junge Bäume. Erst wenn ein Baum eine gewisse Höhe erreicht hat und sein Stamm dick genug ist, überlebt er die Feuer. Dazu muss ein Bereich der Savanne ein paar Jahre mal nicht niederbrennen, und das ist erstaunlich selten.

In einer Studie aus Westafrika – wo Viehzüchter die Savanne durch Feuer gezielt frei von Bäumen halten – brannten einzelne Bereiche der Savanne achtmal in elf Jahren.[1] Feuer ist wirklich häufig in Afrikas Savannengürteln. Im Zeitraum von 2001 bis 2009 verursachten diese Brände 44 Prozent aller Kohlendioxidemissionen durch globale Feuer.[2]

Gezielt gelegtes Feuer in einer Savanne in Nordamerika. Ausgewachsenen Bäumen kann das niedrige Feuer nichts anhaben. Quelle: Steepcone, Prescribed burn in a Wisconsin bur oak savanna, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia

Gezielt gelegtes Feuer in einer Savanne in Nordamerika. Ausgewachsenen Bäumen kann das niedrige Feuer nichts anhaben. Quelle: Steepcone, Prescribed burn in a Wisconsin bur oak savanna, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia

Die Anpassungen der Pflanzen an das leichtentzündliche Ökosystem wären einen eigenen Blogbeitrag wert. Manche Gräser scheinen zu besonders gutem Brennmaterial heranzuwachsen, um konkurrierende Bäume gezielt kurz zu halten: ein aus der afrikanischen Savanne importiertes Gras ist in Australien inzwischen ein ernstes Feuerrisiko. Die Bäume haben ihrerseits reagiert, und einige von ihnen bilden ihre Wälder unter der Erde. Kein Witz. [3]

Wo wirklich Wald brennt

Aber zurück zu den Bränden. Dass diese Feuer normal sind, bedeutet nicht, dass sie unproblematisch wären. Sie verursachen erhebliche Luftverschmutzung in weiten Gebieten des Kontinents, die wegen der wachsenden Bevölkerung immer mehr Menschen betrifft. Außerdem brennen keineswegs alle Feuer in Afrika in der Savanne, sondern zerstören auch vorhandene Wälder.

Im Kongobecken roden Bauern, Viehzüchter und Erzsucher ähnlich wie im Amazonasgebiet die Wälder, um neue Ressourcen zu erschließen – bei Weitem nicht in dem Ausmaß wie in Südamerika, aber immer noch genug, um sich langfristig Sorgen zu machen. Entsprechende Rodungen, oft einfach durch Kleinbauern, die ihre Felder nach ein paar Jahren aufgeben und neue, fruchtbare Flächen im Wald erschließen, findet man auch in anderen Regionen des subsaharischen Afrikas.

Mosambik zum Beispiel verliert auf diese Weise pro Jahr über 250 000 Hektar Wald, auf Madagaskar ging seit 1950 etwa die Hälfte des Waldes verloren. Diesen Wanderfeldbau gibt es schon sehr lange, die schnell wachsende Bevölkerung dieser Länder drängt jedoch immer stärker in die vorhandenen Wälder.

Die Wälder zu schützen, ist in Afrika viel schwieriger als in Südamerika. Brasilien zum Beispiel ist die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt. DR Kongo, Mosambik und Madagaskar dagegen sind politisch instabil, anfällig für Naturkatastrophen und sehr arm. Dass Naturschutz dort keine besonders hohe Priorität hat, mag aus unserer Perspektive kurzsichtig erscheinen, aber andere Probleme sind einfach dringender.

[1] In feuchteren Regionen brennt die Savanne häufiger, weil sich dort schneller Brennmaterial anreichert.

[2] Die steigenden Kohlendioxidkonzentrationen gefährden die Savanne. Gräser reichern Kohlendioxid aktiv an und haben deswegen einen Vorteil bei niedrigen CO2-Konzentrationen. Oberhalb von vermutlich etwa 500 ppm haben sie einen Nachteil gegenüber Pflanzen, die diesen Prozess nicht nutzen.

[3] Die Geoxylen sind Bäume und Sträucher, die ihre oberirdischen Teile fast ganz zurückgebildet haben und aussehen wie kleine, krautige Gewächse. Ihre Wurzeln allerdings ähneln immer noch denen der großen, holzigen Pflanzen, aus denen sie entstanden. Ein Beispiel ist Cussonia corbisieri, deren Blätter und Blütenstände am Boden wachsen und die eine nahe Verwandte des mehrere Meter hohen Baumes Cussonia arborea ist.

DIE LINKE. ist die einzige Partei, die das Klima retten will und nicht den Kapitalismus: Eine CO2-Steuer wird die Lohnabhängigen überproportional belasten, statt die wirklichen Verursacher zu treffen

Beitrag: Roswitha Engelke

Quelle: Disput

Die Klimabewegung, auf deren Protest die Große Koalition allein mit Scheinlösungen reagiert und damit für viel Wut und Enttäuschung sorgt, hat das Fenster weit aufgestoßen.

Greta Thunberg hat daran erinnert, dass fast zwei Drittel der weltweiten CO2-Emissionen von 100 Konzernen verursacht werden.

Mit einer CO2-Steuer die Lohnabhängigen zu belasten hilft da gar nicht. Wer weit zur Arbeit pendelt, keine Bahn oder gut getakteten ÖPNV zur Verfügung hat, kann sein Auto nicht in der Garage lassen. Auch wer zur Miete wohnt, kann gar nichts über die Ölheizung in der Wohnung entscheiden. Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass »gerade in den Sektoren Gebäude und Verkehr die Lenkungswirkung eines Preisinstruments kurz- und ggf. auch mittelfristig begrenzt« ist.

Die Finanzierung des ökologischen Umbaus muss die Hauptverursacher und Top-Verbraucher treffen und sie muss sozial gerecht sein. Belegt ist, dass die meisten Emissionen von Konzernen und Reichen verursacht werden. Sie müssen zur Verantwortung gezogen und zur Kasse gebeten werden.

Menschen mit hohen Einkommen haben es leichter, zusätzliche Belastungen zu stemmen und im Zweifel ihren SUV einfach weiter zu fahren, während Geringverdienende gerade auf dem Land sich um ihre Mobilität sorgen.

Was wirkt sind kollektive und klimafreundliche Alternativen und klare Vorgaben: Ein ausgebauter, kostenloser Öffentlicher Nahverkehr – bessere Verbindungen, höhere Taktzahlen:

Wer die Treibhausgasemissionen schnell und wirksam senken will, muss vor allem die Energieerzeu-gung und die Verkehrspolitik radi-kal verändern.

Sprich: Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Kohle und einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, der massiv ausgebaut werden muss. Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, muss die Macht der fossilen Energiekonzerne, der Automobilindustrie und der Agrarlobby gebrochen werden, statt ihre Produkte lediglich teurer zu machen.

Dafür braucht es öffentliche Investitionen in den ÖPNV, zusätzlich 15 Milliarden Euro pro Jahr. Plus Gelder, die wir von den Subventionen von Flugverkehr, Diesel und Dienstwagen umleiten. Der zusätzliche Bedarf an Bus-, Bahn und Schienenproduktion steigt. Das schafft neue Industriearbeitsplätze.

Die Bundesregierung will mit der CO2-Steuer Handeln beim Klimaschutz suggerieren, ohne grund-legend an die Strukturen und Ei-gentumsverhältnisse heranzugehen. Der Aufschrei der Industrie dagegen hält sich in Grenzen, weil eine Bepreisung ihres CO2-Ausstoßes ein weitaus kleineres Übel ist als die Infragestellung von Macht- und Eigentumsstrukturen.

Eine marktkonforme Besteuerung einzuführen, ist wenig sinnvoll. Zudem: Die Bepreisung von CO2 ist schon in vielen Ländern mit unterschiedlichen Modellen umgesetzt worden. Laut Weltbank hatten bis vergangenes Jahr 56 Staaten Varianten einer CO2-Steuer eingeführt oder vorgesehen.

Doch obwohl diese Länder ihre Treibhausgas-Emissionen senken konnten, sind diese Erfahrungen ernüchternd:

Denn auch Länder, in denen es keine CO2-Abgabe gibt, erreichten in diesem Zeit-raum eine Reduzierung ihrer Treibhausgas-Emissionen!

Gründe hierfür sind nicht die Steuer, sondern technische Innovationen und die 2007/08 einsetzende Wirtschaftskrise.

Apropos Steuern: Der Benzinpreis steht wie kaum ein anderer Produktpreis permanent im Fokus der Verbraucher.

Aktuell - Stand 8. Januar 2020 - entfallen bei einem Preis von 1,409 Euro pro Liter Super E10 allein etwa 62 Prozent auf Steuern und Abgaben. Absolut summieren sich Mehrwertsteuer, Energie- oder Mineralöl- (Ökosteuer) und der Beitrag an den Erdölbevorratungsverband (EBV) auf insgesamt rund 88 Cent je Liter Ottokraftstoff. (Quelle: Statista)

Von der Politik begünstigt: 6 Millionen Hektar verbranntes Land

Bevor die europäischen Siedler begannen, Feuer als Feind zu betrachten und es zu bekämpfen, brannte es regelmäßig im australischen Busch. Die australischen Aborigines nutzten das Feuer zudem in ihrem Sinn, etwa für die Jagd. Dadurch entstand ein kleinräumiges Muster unterschiedlicher Vegetationsstadien, was Brände natürlich eindämmt. Zudem sammelte sich weniger Brennmaterial in den Wäldern an, weil es schneller abbrannte. Jahrzehntelange Feuerbekämpfung hingegen sorgte dafür, dass sich die Menge an brennbarem Totholz und Laub – der so genannte Fuel Load – dramatisch vergrößert hat. Wenn es heute brennt, dann dank des zusätzlichen Materials und der einheitlicheren Altersstruktur auch intensiver und ausgedehnter.

Zudem gehört Australien zu den Spitzenreitern bei der Abholzung: Kein anderes entwickeltes Land geht so destruktiv mit seinen Wäldern um wie Down Under. Jedes Jahr werden hunderttausende Hektar Busch, Savanne und geschlossener Wald gefällt, um vor allem Platz für Viehweiden zu machen.

Das fördert die Feuer, auch wenn das im ersten Moment kurios klingen mag. Die Rodungen schaffen Randeffekte bei angrenzendem Waldland, die durch Aufheizung der kahlen Flächen und Winde leichter und schneller an ihren Rändern austrocknen und deshalb leichter brennen. In weiten Teilen Australiens gingen die durchschnittlichen Niederschläge in den vergangenen Jahrzehnten zurück – zumindest teilweise könnte dies auf den Rückgang der Wälder zurückzuführen sein.

Etwa die Hälfte der Regenverluste in Westaustralien lässt sich auf die Zerstörung der dortigen Wälder zurückführen, heißt es in einer Studie 2013. Für Südostaustralien werden ähnliche Zusammenhänge diskutiert.

Politisches Handeln leitet die Regierung um den Ministerpräsidenten Scott Morrison daraus allerdings nicht ab. Im Gegenteil: Australien fördert den Klimawandel national wie international. Das Land hat pro Kopf einen der höchsten Werte für Kohlendioxidemissionen und gehört zu den größten Kohleexporteuren weltweit. Und auf dem Gipfel in Madrid blockierte der Staat internationale Bemühungen für mehr Klimaschutz – sicher kein Wunder bei einem Staatsoberhaupt wie Morrison, der Kohlebrocken mit ins Parlament bringt und trotz nationaler Krise seinen Urlaub auf den Hawaii-Inseln antritt.

Dabei hätte der Kontinent ein großartiges Potenzial für saubere Energieerzeugung: Im Outback stehen riesige Flächen für Solarenergie auf übernutzten Viehweiden zur Verfügung, um das Land sauber zu elektrifizieren. Stattdessen soll in Queensland eine der größten neuen Kohleminen des Planeten eröffnet werden.